ヒドラの手抜き飼育方法

準備

ビーカー、サンゴ砂、ペットボトルの上部(漏斗状に切ったもの)、エアーポンプ

飼育装置 ( 参考サイト http://myaqua.hp.infoseek.co.jp/akibin.html )

1.図のように、ペットボトルの上部を切り取ったものをビーカーなどにセットする。

2.ペットボトルの口にホースをつないで、開口部を水面付近になるようにする。

3.ペットボトルが浮かないよう気をつけて、サンゴ砂を入れる。

4.汲み置き水をホース上端部のやや上付近まで加える。

5.ペットボトルの口からエアレーションのホースを差し込み、エアーを送る。

えさやり

飼育槽のヒドラに直接、水で軽く洗ったブラインシュリンプを与える。または、ミジンコでもよい。水の汚れを最小限にしたいなら、ヒドラを別の容器に移しえさを与えてもよい。

えさのブラインシュリンプは、エアレーションすると孵化率がよい。

孵化して泳いでいるところをピペットで吸い取り、ブラインシュリンプ下図のような漉す道具(細かい目の茶漉しとか)で漉し、水洗いしてからヒドラに与える。

水換えとそうじ

食べ残しがあってもサンゴ砂に生育するバクテリアの働きで分解されるらしく、またエアレーションの働きにより水流が生じ、かなり水質は良好に保たれるので、しばらくの間(藻類の繁殖などにもよるが、1ヶ月とか)水の取替えはほとんどいらない。水がにごってきたら、サンゴ砂の洗浄と水換えを行う。

底のサンゴ砂には、えさが豊富に落ちてくるのでたくさん繁殖する傾向にあるが、ざくざくと水洗いして、茶漉しなどでヒドラをこしとるとよい。

世話のしやすい飼い方

ヒドラをまとめて移動させるのに便利なので、①スライドグラスを染色かごにさしたもの ②オオカナダモのような水草 ③人工の植物 などを入れておくとよい。それらに固着して繁殖する。オオカナダモは暗い色になる傾向があるが、軽くこすって洗うときれいになる。ガラスなどは、しばらく水にいれたものの方が、ヒドラはくっつきやすいようだ。現在、もっと効率的で掃除が楽な方法を試行錯誤している。そのうち、公開します。

スライドグラスを染色かごにさしたもの

サンゴ砂にもたくさん繁殖

オオカナダモのような水草

人工の植物

ヒドラの再生実験

準備

切れ味の良いメス(替え刃のメス)、と釣り糸、パラフィルム、シャーレ、ピンセット

方法

釣り糸を2センチ程度に先端が鋭利になるよう斜めにメスで切り、パラフィルムは、3ミリ角に切る

ヒドラを目的に応じて切り取り、組み合わせて、釣り糸に通し、離れないようにパラフィルムで押さえる。

数時間後には組織がくっつくので、それからパラフィルムをはずし、その後の変化を観察する。

コツ

刃の丸いカーブを転がすように切る。

縮んでいるのが、リラックスして伸びてきた時に切る。

パラフィルムに釣り糸をさす穴は、外れないよう小さめにする。

パラフィルムによる押さえは、ヒドラがつぶれるくらいでちょうど良い。

頭部同士、尾部同士つけてみる。

輪切りにしたものをくっつけてみる

極性の影響による再生

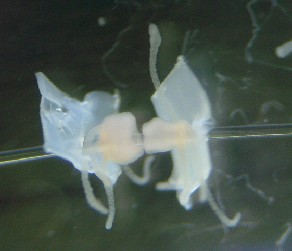

頭部どうしをくっつけてみたもの

尾部が再生してくる

ほぼ完全な2個体になった

ヒドラの産卵 詳細ヒドラの産卵

04年春、ふと気がつくと白いものをつけた妙なヒドラに気がつきました。とりあえず、写真を撮り、譲渡を受けた遺伝学研究所の研究員の清水さんにメールでお伺いしたところ、卵であることがわかりました。